インド・古美術要領-Ⅲ-

二つの仏像展-『みちのくの仏像』『インドの仏 仏教美術の源流』- 附 先生の訃報

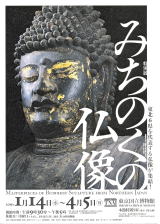

3月末、わたしは上野の東京国立博物館で開催された、特別展『みちのくの仏像』(2015年1月14日~4月5日)と『インドの仏 仏教美術の源流』(2015年3月17日~5月17日)と言う、二つの仏像展を観て来た。

仏像展の一つ『みちのくの仏像』の開催については、昨年末に知り開催早々に行く予定でいたところ、開催日を迎える直前、突然老母の入院と言う不測の事態があり、一月展覧会へ行くことは出来なかった。幸い老母は2月初旬退院し自宅に戻った。しかし、通院の付き添いなどと、2月も都心へ赴く余裕はなかった。そうこうするうち、3月17日から特別展『インドの仏 仏教美術の源流』の開催も始まり、今回奇しくも二つの仏像展を同時に観ることを得たのだった。

近年わが国では、西欧、日本を問わず美術展に多くの来訪者を集めている。特に、日本美術への関心は、年々たかまり熱気を帯びて来ている。中でも、これまで美術として関心を持たれることがなかった、仏像への一般の関心は、これまで経験したことのない熱を感じさせられている。その良い例が2009年開催された『阿修羅展』であろう。

その後も、奈良、京都、各地の寺院などに伝わっている、仏像をはじめ、寺院で所蔵されて来た絵画、祭具などの美術・工芸品の展覧は、東京及び各地で開催され多くの来場者を迎えている。そこには、仏教や神道をはじめとした宗教の造形に限定されない、広く日本の風土に根ざした美術・造形への関心が広がっていることが伺える。

わたしの場合これまで、日本でインドの美術に関する展覧会は、同じアジアに属し、仏教の発祥地にも関わらず、西洋美術の展覧会に比べ観る機会は多くなかった。どこの国の美術でも、海外で展覧される場合、中身はさすが本国インドに比べ微々たるものと言わざるを得ない。それに比し、日本の古美術や絵画を始め様々な藝術や工芸に関してさすがにと言うべきか、母国にいるわたし達は恵まれた機会を持つことが出来る。わたしの仏像や日本美術への関心は、インドの藝術を思うところから始まった。インドの遺跡や寺院を見て、日本の仏教美術や古美術を、一層強く意識する様になって来た。近年は出来るだけ、これまで未知から関心がなかった、日本美術の展覧会に足を運ぶ様にしている。最近では、展覧される藝術への関心もさることながら、多くの来場者が何に関心を持ち、どの様なことに感じ入っているものなのか、そちらに興味を持つ様になって来ている。

そうしたことはともかく、『インドの仏 仏教美術の源流』於いて招来された仏像は、東北アジアのわたし達には、同じ仏像でありながら、その印象は日本の仏像とは違って新鮮に見えるのではないだろうか。とりわけ、カルカッタのインド博物館(Indian

Museum)からもたらされた仏像だ。インド博物館は、博物館や美術館で収蔵可能な仏像としては、インド国内に於いて最も充実した博物館の一つである。わたし達、仏像を始め仏教美術と密接に関わって来た国の者にとって、見逃すことの出来ない展覧会ではないかと思った。

一方、『みちのくの仏像』はどうか。こちらは2011年の東日本大震災から4年を経過し、展覧会を通じて被災者への追悼と、地震と津波の被害に遭った文化財の修復への一助を願う意図をもって開催されている。「みちのく」の仏像のみを集め、東京の博物館ないし美術館で展示することは、こうした機会がなければ実現の機会はなかったのでは、ないだろうか。

二つの仏像展に関する私見に就いては、後ほど述べるとして、二つを同時に観た印象を言えば、どちらも「仏像」とされながら、日本(東北)とインドの二つ、これほど異なる造形も無いのでは無いかと言う印象なのだ。造形の産まれたところ-風土-が変われば、像のかたちも違ったものになる。分かってはいても、二つを並べて見ると、その違いに「仏像」と一口に言うことを躊躇せざるを得ない強烈な印象が残った。

インドの仏と日本の仏像

かつてわたしは、初めてのインド旅行から帰り、インドで見て来た遺跡や藝術を思って、大学在学中、毎秋訪れた奈良での経験のことを、思わざるを得なかった。

学生時代奈良の都で感じたのは、日本の源風景と言うべき風土に抱かれながらも、強烈に異国情緒を感じさせられるのは「何故なのか」と不思議に思ったのだった。奈良で感じた異国情緒は、大陸からもたらされた仏教の感覚であることは分かった。後のことになるが、実際にインドで体験し、そこで感じ取った宗教的な感覚は、日本の奈良での印象とは、やはり、大いに異なるものだった。仏教がインドと奈良(日本)では、何と異なることか。インドが起源の仏教-インドで仏教は、ヒンドゥー教に取って換わられたと言われてもいた-が、日本では同じ宗教だと思えない程に、そのあり方は違って見えた。

異なる様に「見えた」と言うことは、外観-中身の違いはおくとして-の違いが顕著だと言うことだ。同じ仏像、仏教寺院と言っても、インドと日本では、そのかたちがまるで異なると言うことでもある。当たり前の事実に、わたしは呆然としてしまった。その違いに目をつぶり「インドがどうの、日本はこうである」と言うことは、余りにも無責任な感想に思えた。

それから30年を越える月日が流れた。その越えがたい断絶が解消されたり、越えることが出来るまでに、何か変わったか。確かに時は流れた。それでもこころは変わらず、わたしは異なる感覚を二つながら抱えているのが実情だ。

インドと日本の違いを、具体的に仏像で引き比べれば、こう言うことになる。先ず、素材が異なる。インドは石に彫る。日本では、仏像の素材は殆ど木材である。日本では時に-東大寺の大仏や鎌倉の大仏の様に-鋳造する場合や、しばしば乾漆作り-興福寺の阿修羅像-の様な例もある。しかし殆どの場合、仏像は木材を素材に彫られている。

インドでは仏教の初期段階-前2世紀頃-未だ仏陀の像は、彫られなかった。その代わりに菩提樹や法輪、仏足跡をもって仏の像に代えていたのだ。一方、菩提樹-仏陀-を取り巻く人々は、生き生きと彫刻されて来た。前にここでも触れた、アジャンタの石窟にある有名な壁画が知られている。インドでは絵画による表現より、石に刻む3次元的表現である彫刻が、圧倒的に優位なのだ。

上野の展覧会には、棕櫚の葉に書き込まれた経文も展示されている。それらは遙か後代、12~14世紀のものだ。たとえ木に彫られた像があったとして、また棕櫚の経文の様なは、風化に耐えず残らなかっただろう。そう言うことがあったとして、インドでは石に彫り込むのが、普通のことであったのだ。『インドの仏』に於いても[仏像誕生以前]として『法輪の礼拝』や『菩提樹』が展示されている。それら[仏像誕生以前]の彫刻の制作年代は、何と紀元前2世紀頃と言うから驚きなのだ。

仏陀の生きた時代に就いては、北方系伝-例えば、チベット経由-と南方系伝の教典-パーリ語の仏典などの小乗系仏伝-のどちらによるかで変わる。前565~485と前463~383の異なる二つの年号が上がっている。どちらにしろ、日本の歴史にてらして、古い時代のことだと分かる。その歴史の厚みと言うことからも、インドの仏像と日本の仏像の二つを、単純に並べて比較出来ないことも、理解出来るのではないだろうか。

それでも、会場で来場者の様子を見ていて、驚きの表情が感じられなかった。思い起こして欲しいが、日本に仏教が伝来されたのが538年と言われている。わたし達は、歴史の授業で誰でも習う、やけにはっきり割り切れる年号が、比定されているのだ。その年代から言って、インドの仏像が如何に古いか、理解できるはずだ。

インドの仏像の特徴-学問的には色々挙げられるだろう-は、極めて古い時代のものでも真新しく-今、産声を上げたかの様に-後年の彫刻と共にあると言うことなのだ。紀元前2世紀頃彫られたとされる仏像が、風化に耐えて日本の博物館に展示されている。そのことに驚きだと思うのは、わたしだけなのだろうか。

そして何より、わたしが本当に驚いて欲しいと思うのは、制作年代がやたらに古いと言うことだけではない。その彫られた像の、生き生きとした表情と姿なのだ。仏陀は現世を幻-マーヤー-として、現世を越えた別次元へ行くことを求めたとされる。それにも関わらず、石に彫り込まれた人々の様子は、生を謳歌し、生き生きと明るく表現されているのだ。

インド博物館とは?

二つの仏像展の感想を語る前に、わたしとしてはコルカタ、インド博物館に就いて、触れておかなくてはならない。一昔のインド旅行者にとって、カルカッタはいささかならず、インドの他の都市と比べ特別な場所-旅の情緒に絡む-になっている。とりわけ、インド博物館(Indian Museum)は、その博物館と言う存在以上に、博物館脇の通り-サダル・ストリート-が、象徴的なランドマークとなって来た。サダルストリートに滞在すれば、連日博物館の脇を歩かないことはない。カルカッタと言う都市は、インド現代史と切り離すことが出来ない、重要な場所だ。インド博物館は、そのカルカッタと言う都市-ベンガル州の地理的条件-と密接な関わりから存在している博物館だ。しかし、今はそのことが言いたいのではないのだ。

多くの読者は、インド博物館がどんな施設か、多分、ロンドンの大英博物館やパリのルーヴル美術館、またニューヨーク・マンハッタンのメトロポリタン・ミュージアムほどには、ご存ではないだろう。まして、インド博物館を実際に訪れたことのある方は、余程インドやアジア地域に関心か旅行好きの方以外、いらっしゃらないだろう。この際、インド博物館がどんな施設か、良い機会なので、説明させて頂きたく思う。

そもそもカルカッタは、当初から都市-大スラム-だった分けではない。カルカッタ(コルカタ)は、かつて大英帝国が植民地経営を始めるべく拓いた、新都市だった。もともと、ベンガル湾に濯ぐフグリー(Hooghly)河を3.8㎞遡った、交易ポストと言われている。1696年、現在のBBD Bagh-旧Dalhousie Square-付近に砦が作られたのが始まりとされる。

ベンガルの片田舎を拠点に、東インド会社が植民地経営をスタートさせたのには、西北のアフガン国境からデリーまで、ムガル帝国を中心に、様々な王侯が割拠して小国家をなしていて、簡単に割り込んで行く隙がなかったこともあろう。しかし何より、ベンガルに最初の拠点を置いたのは、東のビルマ、更にその先カンボジア、タイ、更により極東の日本を意識していたからではないだろうか。案の定、20世紀には、カルカッタはビルマ方面へ進出する拠点になって、日本とも浅からぬ因縁を結ぶ都市になるのだ。

カルカッタのIndian Museumこそ、インド亜大陸で最初の綜合博物館であった。創建には、恐らく植民地経営にいそしんだ大英帝国の人士らの意識には、遠く母国の首都ロンドンにある、かの大英博物館が意識にあり、それを範に仰いだに相違ない。

Indian Museumは、アジア初の綜合博物館として1814年創立された。その年を当時の日本の年号で言えば、文化11年と言うことになる。当時の日本は江戸末期、或いは幕末と言っても良い時代ではあった。しかしながら、多くの民衆にとってみれば、未だ徳川三百年の鎖国による平和を貪っていた御代-既に明け方を迎えていたとは言え-だ。確かに、北方領土にロシア船が頻繁に訪れることはあった。それでも、江戸の民衆には、遠い蝦夷地のことだから、外国は驚異でも何もなかった。それを驚異と感じるには、長谷川辰之助-後の二葉亭四迷(元治元年、1864年生まれ、1881年、明治14年東京外国語学校露語科入学)-の様な人物が世に出る必要があった分けだ。

漸く、イギリス船が通商を求め琉球に来朝するのが、博物館開館の二年後にあたる、文化13年。そのイギリス船が、浦賀に来航することになるは1817(文化14)年になってだ。ご存じペリー(アメリカ)提督が黒船で浦賀に来航するのは、何と1853(天保6)年、39年も待たなければならない。

日本で言えばそんな時代に、東ベンガルの片田舎には、既に大英博物館に範を抱いた博物館が開館していたのだ。時代を思い起こせば、アジア初と言うこと、その創立の早かったこと、その存在意義が現代のわたし達にも、理解出来るのではないだろうか。

次いでながら、インドの首都ニュー・デリー、ジャン・パットゥとラージ・パットゥの角に、国立博物館がある。この国立博物館は、インド独立後(1946年)に開館された、新しい博物館であることをご承知頂きたい。

この際だから、本展覧会の会場になっている上野国立博物館に関して『東京の博物館』(東京都博物館協議会 1976年)から、述べておこう。日本で文部省に博物局が設けられたのが1871(明治4)年、入場券の半券によればこの日を創立年としている。翌明治5年、神田湯島の旧聖堂を博物館として公開。上野の現在地に帝室博物館として開館したのは、1900(明治33)年。その後1923(大正12)年、関東大震災で崩壊。現在の本館は1938(昭和13)年の建物だと言うことだ。

東インド会社に始まり、大英帝国によるインド統治の時代を、各国が植民地獲得に競合することから、「グレート・ゲーム」の時代と称する。文明の源や歴史的遺産を解明すべく、各国は考古学研究に熱意を注ぎ込んでいた。その時代、各国の植民地争奪戦は、また知的情報戦の様相も呈していた。

何故、インドの片田舎に博物館など必要としたのだろう。近年、オリエンタリズムが言われ、旧宗主国からアジアへの視線や学問への関心が、語られる様になって来た。考古学を始めインド學には、英国人の知的探求心がもとにあった。しかし、それは凝り性な英国人の性格からする、考古学熱、学問への純粋な探求心とばかりは言えないものだ。「知は力」とも言われる。インドの歴史を解明することは、大英帝国にとってより良い統治への布石だったに違いない。

1784年、インドを始めアジア地域の歴史、考古学、藝術・文化・科学を総合的に研究する目的で、カルカッタにベンガル・アジア協会-Asiatic Society of Bengal-が創設された。主導したのは、当時高等裁判所判事であったウイリアム・ジョーンズ(1764~94)。ベンガル・アジア協会は1788年に機関誌を創刊し、1814年には、協会会員の収集品の収蔵と研究の為の施設として、カルカッタにアジアで最初の博物館が創設されることになった。それがインド博物館の始まりだ。

そうした、インド考古学研究を学問的かつ組織的に行った最初の人物が、アレクサンダー・カニンガム-1814年スコットランド生まれ-だ。カニンガムは1833年ベンガルに赴任する。そこで、カルカッタ造幣局員、後に王立アジア協会幹事だったジェームス・プリンセプ(1799~1840年)と出会う。プリンセプは、古銭の研究からアショーカ王の碑文を研究していた。プリンセプの影響で、カニンガムは、考古学研究への情熱を啓かれる。そして、後にハラッパーの遺跡-都市文明の発祥として重要-を調査することになる。

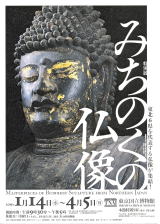

一方、造幣局の調査官としてインドに赴任していたプリンセプは、後にカローシティー文字とブラーフミー文字の解明を成し遂げる。特に、ブラーフミー文字の研究は、サンチーの仏塔の*欄循(らんじゅん)の碑文を写したことにヒントを得たと言われている。プリンセプは欄循の碑文が、いつも同じ二文字で終わることに気づく。この二文字がインド・アーリアン語の寄進(danam)であると推理する。そこから、やがてブラーフミー文字の全体系まで解明することに成功するのだ。

1857年、現代日本でも有名なセポイの乱が北インド一帯を混乱に落とし入れる。これを期に、以後インドの統治は、東インド会社からイギリス国王の直接統治とされ、大英帝国の植民地に組み込まれる。1861年、カニンガムは軍務を退き、考古学調査官に任命され、翌1862年にはインド考古調査局が発足、カルカッタのインド博物館がその拠点となる。

サンチーの仏塔を始めとする、美的完成度もさることながら、良好な保存状態の歴史的遺産があって、古代言語の読解と言う偉業も可能になったのだろう。なお『インドの仏』展に於いて、[仏教誕生以前]として5点の石像がもたらされている。その5点とも、紀元前2世紀頃シュンガ朝期のもので、バールフト出土のものだ。そして、インド博物館の展示中白眉とされるのが、バールフト出土の「欄循(らんじゅん)」なのだ。

「欄循(らんじゅん)」に就いて-バールフト、サンチー-

カルカッタのインド博物館を訪れれば、誰でも一室にバールフト出土の欄循が展示されているのを観ることが出来る。この「欄循(らんじゅん)」とは、鉢を伏せた様なスッーパの周囲に柵状に立てられ、彫刻を施された柱と梁のことだ。バールフトのは、紀元前2世紀頃、シュンガ王朝期にインド中原-現Uttae

Pradesh州-Kausambiの西南190㎞、古代には交通の要衝で商工業が栄えた土地だった。そのバールフトの欄循がインド博物館に展示されているは、スッーパはもとより、遺跡も失われ欄循、彫刻、碑など発掘され、インド博物館に収められているからなのだ。バールフトは1873年、アレクサンダー・カニンガムの主導で、欄循を始め石像を発掘した。発見当時からスッーパは崩壊して、あとかたなかった言う。わたしもガイド・ブックなどを参照したが、バールフトの遺跡を示す写真は、発見することが出来なかった。

西側からの眺め

カニンガムの発掘した欄循や彫刻は、カルカッタのインド博物館へ運ばれ展示された。現在、展示されている『バールフトの欄循』は、全体の3分の1と言われており、正面の横梁が三重にかかった塔門の高さは、優に5メートルはあろうか。博物館の高い天井に届く程の高さで、展示されている。

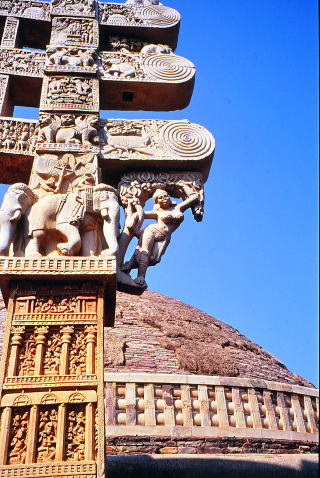

前2世紀に造られたとされるバールフトのスッーパが、本来どの様であったかは、現存するサンチーのスッーパを温ねると、往時を偲ぶことが出来る。サンチーの丘上の主スッーパ及び丘一帯に広がる遺跡は、現在前3世紀~1世紀にかけ形成された複合的遺跡として整備されている。

このスッーパは、低い基壇(メーディ)に伏せ鉢(アンダ)の様な形で土を盛り上げ、頂上に平頭(へいとう、ハルミカー)な四角い箱状のものを乗せ、周囲を柵(ヴェーディカー、欄循)で囲んでいる。その囲みの真ん中には、傘竿(さんかん、ヤシュティー)をたて、傘蓋(さんがい、チャットラ)が付けられている。日本に渡来した搭状のスッーパは、傘竿と傘蓋が変形したものだろう。スッーパの周囲は、煉瓦で被服され、繞道(プラダクシナ・パタ、にょうどう)-礼拝用の道-が設けられている。

ヴァラナシ近郊のサルナート(鹿野園)にあるダメーク・スッーパを観て頂くと分かるが、スッーパ自体には彫刻は施さない-スッーパを掘り込み、内部に安置された舎利壺を確認する研究論文を読んだことがある-。スッーパ自体は、被服が剥がれると崩れやすい様だ。

サンチーに於いても、スッーパ自体には彫刻などは無く、彫刻や碑文は、塔門(Torana)部に施されている。バールフトの欄循にある彫刻は、隅柱にヤクシャやヤクシニ立像や本生譚や仏伝が彫られ、柱と柱を繋ぐ貫石には、意匠化された蓮花が彫られている。

バールフト及びサンチーに於ける彫刻に於いても、ブッダ自身の像は彫られていない。一方、ヤクシニーや当時の王侯や民衆の様子は、生き生きと彫刻されている。バールフト出土の欄循にある彫刻でも、或いはサンチーに於いても、紀元前の仏教彫刻は釈迦自身を彫ることはない。代わりに、菩提樹や仏足跡、法輪によって釈迦を表現しているのだ。『インドの仏』展で、バールフト出土、紀元前2世紀頃シュンガ朝期の彫刻5点が、招来されていることは言った。ここにも、釈迦の姿は彫られていない。

北(正面)トラナの彫刻はサンチーで最も手が込んでいる

ところで「欄循(らんじゅん)」と言う固有名詞は、サンチー、バールフトに関する記述を読まなければ、普段出会うことの無い特殊な用語だ。試みに「欄循」を英語で何と言うのか、PHAIDON版『インド美術(Indian Art)』で、確認してみた。英語ではRailingとあった。railは柱とか手すり、柵と言う名詞でingが付いて名詞+動詞的な用法になり「柵状になされたもの」と言うこと。思いの外、素っ気ない。

「欄循」と難しい漢字で表したのは、多分戦前の仏教美術研究者だろう。古い文章を読んでいると、嫌でも読みの分からない漢字に出会わざるを得ない。しかし「欄循」に出会うのは、紀元前の仏教美術や遺跡にかんする文章に限られている。本の中でこの漢字に出会っても、ルビが無ければ読めない。わたしは戦前の研究者の努力は評価しながら、古くから習わしになっている言い方や難しい漢字の表現には、違和感や疑問が無い分けではないのだ。

こうして、わたしもサンチーとバールフトのスッーパに付いて書く機会があって始めて「欄循」なる難しい漢字を、自らの文章で使うことになった。本来遺跡を訪ねたり、そこの彫刻に就いての感動を文章にする際、特殊な専門用語を使わずに済ませられれば、本当は良いと思っているのだ。遺跡を訪れた際の驚きや感動を伝えることと、遺跡や美術の説明は同じではないからだ。

持ち送りのマンゴー樹とヤクシーニ

わたしはラスキン『建築の七灯』高橋?川訳(1991年 第10刷 岩波文庫)と言う1930年に出版された古い翻訳を座右に置いている。こんな古い翻訳を抱えているのは、何を隠そう、この文庫の巻末には、建築用語の略解が付いているからだ。特に漢字による日本語の建築用語が、英語では何と言うのか分かり参考になるからだ。しかしこの文庫にも「欄循」は、出てこない。

明るいインドの仏 一方、日本の仏像はどうか

インド博物館の始まりからバールフトの展示へ、そして欄循の話になって、遠回りしてまった。バールフト出土の欄循は展示物中、大きい彫刻だ。今回、東京で観ることが出来る仏像は、比較的小振りな像に限られている-何度も言うが-。日本までの輸送が可能な大きさに限られたのだろう。

東京での展覧会が、かなり小振りな像で構成されている印象が拭えないのは、わたしがインド各地の遺跡を見て来たからかもしれない。そうは言っても、思い起こせばインド各地の博物館を見て来た印象から、現地博物館に展示された彫刻の大きさと言っても、そう大きなものはなかった。恐らく、大きな彫刻は、遺跡や寺院の一部になっていて、そこでしか見ることが出来ないものなのだ。

この展覧会の仏像は、インド(アジア地域)で最初の博物館であるインド博物館の所蔵品である。像のサイズは、輸送を考慮して小振りものが選ばれている気もした。そうした制約はあるが、個々の彫刻は皆優れている。普段日本国内で所蔵しているインドの彫刻は、この展覧会にあるものより更に小さい。比べるまでもなく、保存状態も良く無かったりするのだ。一方、日本の仏像-『みちのくの仏像』で展示されている-は、日本の標準的仏像として、小さい分けでは無い。破壊されたバーミヤンの大仏や東大寺、鎌倉の大仏の大きさは、世界的にも特別なものだと言うことだ。

棕櫚の葉に書かれた教典-今展でも展示されている-を除けば、インドの仏像は皆、石に彫刻されている。後に『みちのくの仏像』で触れることになるが、日本では磨涯仏や東大寺大仏の様な一部を除いて、仏像は木を素材に作られる。インドと日本の仏像では、素材の違いを越えて大きな違いは、その表情とその存在感だろう。見る者に訴えて来る感覚が、まるで異なるのだ。一言で言えば、インドの仏像は、皆表情が明るい。目から口元にかけて笑みが漂っている。そうした表情の明るさは、ヤクシやヤクシニ、群衆など仏像以外の彫刻でも明るい開放感に満ちている。良く知られているヤクシニ(女性像)は、メロンかマンゴー程の大きな乳房と隠し所を露わにした姿で造形されている。それを日本の宗教関係者や仏教美術研究者が「奔放」だと見なすのは、日本の仏教の造形を基本にした見方から来るのだ。仏教は現世を幻としてニルヴァナの重要さを説くとされるが、現世にある人々の表情は、誰が見ても迷うことなく明るく肯定的なのが、インドの彫刻の特徴と言っても良い。

例えば、先程から申し述べている紀元前2世紀頃シュンガ朝期、バールフト出土の彫刻の一つ『菩提樹(カナカムニ仏)の礼拝』がある-チラシにカラーで印刷されている-。そこでは、中央にお釈迦様を表す菩提樹が彫られ、左右に菩提樹の台座に手を合わせ額ずく者と、立ち姿で枝に花を捧げる者が彫られた、初期仏教彫刻に見られる代表的な表現の彫刻だ。これを「古拙」な表現と言う人もいるだろう。紀元前の当時インドの表現は、「可愛さ」-現代日本のクールなポピュラー・カルチャーと同じ-を特性にしていた如く感じられるはずだ。

アジャンター26窟の涅槃仏

インドの仏は明るい、肯定的な表情を湛えている。では、日本の仏像はどうだろうか。以前、わたしは興福寺阿修羅像に触れ、日本で仏像は男女の性別を超越した存在であるを申し上げた。そもそもが人の似姿ではないと言うことであろう。そこから、日本の仏像は無表情なのだ。その印象は、人に対して無関心と言うのかCool(冷たさ)が特徴と言えないだろうか。またそこから、人とかけ離れた非人間的な無表情だからこそ、不特定多数の祈りを受け止めることが可能なのだろう。

菩薩や薬師如来など例外なく、仏は皆クールな表情と言うのか、現世の情に対して無感覚だ。仏の眷属ではあるが、下位の神々とされる阿修羅に於いて漸く、人と酷似する表情が感じられる。奈良中宮寺や広隆寺に半跏思惟像と言う如意輪観音菩薩像がある。そこに至って漸く、表情に笑み漂うが、日本の仏像で笑みが漂う例は、他に思い浮かばない。例外的に表情に笑みが浮かぶのは、今回も展示されている円空仏だろう。

円空は寛永9(1632~95)年美濃に産まれ、寛文3(1663)年以来、諸国を廻国遊行しながら独特の仏像を彫った遊行の聖。円空のほかにも遊行の聖は知られているが、彼の彫刻は日本の仏像のなかでは、新しいもので、例外と申し上げても良いだろう。円空仏に関して、2013年大規模な展覧会が開催されている。円空仏に関して、わたしは今関心がない。ただ、美濃(岐阜県)の生まれの円空仏が、青森や秋田にまで伝わっていることは、不思議な気がする。円空の独特な彫刻を思うと、みちのく風土と信仰のありかたが思われてならない。

インドの彫刻に見られる明るい表情に対して、普通日本の仏像は人と類似する表情と言うものは、無い。恐らく、インドの彫刻を見て来なければ、そうした違いに気が付くことはなかっただろう。その違いは、興味深い。

みちのくの仏像

特別展『みちのくの仏像』が、東京国立博物館で開催(2015年1月14日~4月5日)されるについては、2011年の北日本大震災の災禍があったことと無関係ではない。地震と津波、福島での原発事故まで、未曾有の災害に被災した人々への鎮魂の意図が感じられる展覧会だ。

青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、6県14箇寺の仏像が集められた展覧会だが、ここでは特徴的な仏像が集められている。東北には今回の14箇寺の他にも寺院は少なく無い。また、近年は他に優れた仏像が、多数知られる様になっている。

仏像は、藝術表現である遙か前に、祈りの対象である。仏像の選択には、みちのくと言う風土の抱える思いから、仏像へ祈ることで悲しみや苦悩の救済を求めた民衆の思いが結晶した、特徴的な像が選ばれているのだろう。被災した人々への思いを新たにする展覧会であった。そこから、時宜に叶った展覧会になったと思った。

特に岩手県からは4箇所-平泉毛越寺、水沢黑石寺、花巻成島毘沙門堂、二戸市天台寺-と、最も多い。前にも申しあげた様に、わたしの父方は、東北岩手の出身だ。震災の年、初冬に墓参りをかねて兄と老母を伴い岩手に赴いた。しかし、現地岩手でこうした仏像を見る機会は、これまで持ってこなかった。

国内で数少ない漆の産地である二戸市浄法寺町の天台寺、蘇民祭で知られる黑石寺、慈覚大師円仁開山で、伽藍は失われているが、浄土式庭園が残る毛越寺の3箇寺は、それなりに人々の訪れるところだ。しかし、花巻市郊外にある成島毘沙門堂となると、知る人は多くないはずだ。わたしも何度も花巻を訪れているが、未だ訪ねたことがない。

江戸時代と言われる近世になるまで、西日本が文化の中心であった。東北を「みちのく-道の奥」と言い表すのは、畿内を中心にした見方から出ていることが分かる。江戸より更に東北の陸奥(みちのく)と言えば、文化果つる辺境だ。古代には蝦夷として、坂上田村麻呂によって東征された地だ。平安後期に漸く、平泉に藤原氏による仏教を基礎にした地方文化が栄える。それも中央-源頼朝-によって灰燼に帰す。古代から為された中央による東北の経営は、漸く七~九世紀、現在の宮城県多賀城に国府が置かれる。東北は、軍馬や砂金、鉄などの産地として知られていたのだ。

一方、爛熟した都の文化は、辺境の荒々しいが新鮮な空気を求めて来たことも語られて来た。そうした、新天地としての視点から論じられた本がある。唐木順三著『あずまみちのく』(1974年 中央公論社)、みちのくの空気に触れた文章が集められた歴史評論集だ。唐木順三(1904~1980)は、1955年『中世の文学』以来、中世から近世にかけての古典文学や遺された文章により、日本の歴史や文化を読み解き、現代日本の精神を批評して来た文筆家だ。

この本で唐木は、全10章のうち最後2章で、実際に岩手県を訪れ黑石寺や成島毘沙門堂を訪ねたことを書いている。また、宮沢賢治の詩や文章に触れ、東北の風土の独自性に思いを寄せる記述を残している。『あずまみちのく』後、1976年『續あずまみちのく』が、1978年『歴史の言い残したこと』(新潮社)がまとめられる。唐木は80年五月に亡くなるので、この三冊は彼の最晩年の歴史エッセー集と言うことになる。

アジャンター19窟前庭側 仏陀5世紀後半

唐木の『あずまみちのく』の巻頭には、仏像のモノクロ写真が口絵として添えられている。巻頭に、黑石寺(岩手県奥州市水沢)薬師如来座像が、この薬師如来座像は、今回の展覧会でポスター、チラシ、カタログなどとカラー写真が印象的に使用されていた-なお、唐木の本では次ページに収録されている写真、花巻市郊外成島毘沙門堂の毘沙門天像と、校正ミスでか、キャプションが入れ違いになっているのだ-。

76年の『續あずまみちのく』では、巻頭の「清衡考」で中尊寺に残された藤原三代のミイラに触れている。また「芭蕉にとっての江戸」「芭蕉の日本海體驗」「芭蕉の日本海體驗餘滴」と『奥の細道』に触れた文章を残している。「あずま(江戸)」に関して、近世史を考察する文章が書かれるが「みちのく」に関する文章が多くないのは、唐木が晩年で時間が限られていたこと。それと、「みちのく」と言う呼び名は、中央からの視線に貫かれた名称・概念で、東北それ自体が独自にことばを発することは、近代に入るまで希なことだったからかもしれない-その例外的な存在が、宮沢賢治と言うことになるだろう-。

『みちのくの仏像』では、奇しくも唐木本の口絵にある仏像の殆どが、展示されていた。中でも、東京で黑石寺の薬師如来座像を拝観することが出来たのは、良い経験であった。東北にも大寺や古刹は数多くあるが、黑石寺は、天平元年(729)薬師堂の建立に始まり、胆澤城を守る寺として、坂上田村麻呂が開いたとされている古刹だ。近年、男衆が褌一丁で盛り上げる奇祭「蘇民祭」で知られる様になった。

もう一つ成島毘沙門堂は、花巻市の隣り万鉄五郎の生地東和町にあり、鉄五郎の美術館がある土沢駅から5㎞程のところにあると言う。この成島毘沙門堂から、伝吉祥天立像(像高176.0 9世紀)がもたらされている。現在、ケヤキの木目が浮き出た地肌をしているが、本来は漆が塗られ、彩色されていたのだろう。ややうつむき加減で半眼の表情は、妙な生気が感じられる。堂の謂われでもある毘沙門天像-今回、展示されていない-は、写真で見ても分かるが、毘沙門天としては例のない大きさと言われている。

展覧会では福島県勝常寺から薬師如来像と両脇侍。宮城県双林寺からは、ケヤキの一木から彫り出された素朴な薬師如来坐像がもたらされている。これに黑石寺の薬師如来坐像を加え、みちのくの三大藥師とされているそうだ。

双林寺の薬師如来坐像(重要文化財)は、像高114.9、9世紀の作。勝常寺の薬師如来坐像は、像高141.8、9世紀平安時代の作。1996(平成8)年、彫刻としては東北で最初の国宝に指定されている。一方、黑石寺の薬師如来坐像(重要文化財)は、像高126.0、像の内部に、貞観四(862)年と言う銘がある。どちらも後背が別にあり、それを外した姿は、写真で見て想像する姿に比べ思いの外、小さく感じられる。大きさに比して、一部金箔を遺して黒々と漆の下塗りが露出した姿は、荘厳な気配が漂っている。

奈良の大仏が造立されたのは752年、国内で最も多く仏像が造られるのは、9世紀に入った弘仁・貞観文化の時代を迎えてからだ。こうした仏像は、どんな由来があってみちのくの寺寺にあるのか。多分、仏教への救済の思いがあってのことだろう。宗教にすがるしかない辛い思いがあったに相違ない。薬師如来は衆勢の苦悩を如来の功徳-薬-をもって-救済すると言われている。二つの薬師如来坐像に漂う荘厳は、みちのく衆勢の苦悩の重さと深さでもある様、わたしには思われてくるのだった。

わたし達が普段仏像を拝するのは、お寺の講堂や金堂に於いてが普通だ。寺院と博物館に展示してある仏像を拝観するのでは、やはり違って見える。今回の様、後背を外した姿で展示されたり、かなり近くで見ることも可能だ。何より、こうした「観る」・「見る」ことが出来るのも、寺院ではなく展覧会場だからではないだろうか。普段お寺などで、わたし達は仏像などと無粋に呼んだりしない。ほとけ様と呼び、拝観させて頂くのだ。展覧会では後背を取り外したり、美術品として遇している。祈りのために対するのとは、その存在感は異なる。せっかくの機会なので、じっくり見せて頂くのは、とても良いことだと思うのだがどうだろう。

仏像展を観に上野へ赴いた頃、博物館の前、公園には桜が見られた。こうして文章を閉じようとしている今は、真夏の季候に代わってしまっている。日本での四季の移ろいは、世界でも希な現象だ。しかし、いささか移り替わり早く慌ただしい思いがしないでもない。一方、インドは季候に関して変化に乏しく、時間の流れが単調で如何にも間延びしてしまいがちだ。しかしそこには、インドらしい、悠久を感じさせる何かがあるとも言えるのだ。

さて、この文章を読んで下さった方には、申し訳ないが『みちのくの仏像』も『インドの仏 仏教美術の源流』も共に開期は既に終了している。わたしの文章を読んで、そのつもりで展覧会へ赴くと言う分けには、行かないのだ。しかし、安心して頂きたい。みちのくの仏像は、わたし達の国にある。旅行の合間や温泉の帰りなど、一寺づつ訪ねてみれば、奥行きのある旅になるだろう。インド博物館はどうか。確かに、博物館を観にカルカッタまで行くのは、余りに遠いとお思いになるかもしれない。しかしどうだろう、以前に比べて海外旅行はし易くなっている。航空運賃だってアジア諸国は、比較的安価だ。直行便も増え、フライト時間など短縮され、旅客機の狭い座席で我慢する時間も短くなった。現地インドでの移動も、幾らかし易くなっている。

貴方が10日程の休みが取れて、ともかくカルカッタへ行けば、独特なまでに人間臭い都市を遊歩出来る。更にガンジス河畔の火葬場都市バラナシへ足を伸ばすことも可能だ。何よりインドは、本来「旅」の持つ醍醐味を満喫出来る。もし、1ヶ月インドで過ごせれば、貴方の人生観は決定的に変わるだろう。わたしも、初めてインドに赴く前、そんなことを言われたものだ。

[参考文献]

今回、参考文献を明らかにしたのは、他でもない。大体、インド博物館の沿革など、一介の旅行者には、それに就いて書かれた文章を読むかしなければ、知ることが出来ないことがらだ。参考にした本を紹介しておくことにした。なお、みちのくの仏像に関しては、展覧会場でカタログを購入、それを参考にした。

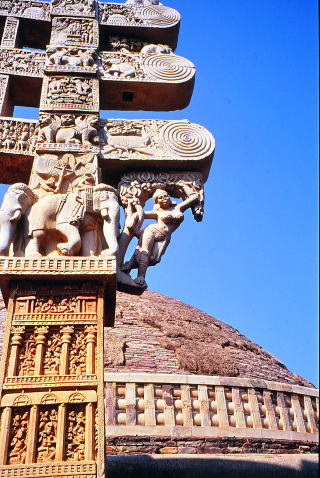

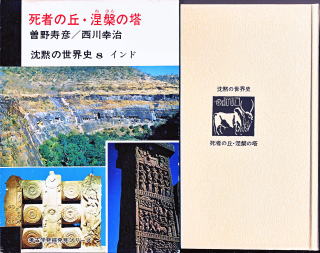

曾野寿彦/西川孝治 沈黙の世界史8インド『死者の丘・涅槃の塔』1970年 新潮社

E.M.ウィーラー『インダス文明』曾野泰彦訳 1966年 みすず書房

世界の博物館20『インド博物館 染織と多彩な宗教美の世界』1979年 講談社

世界の大遺跡8『インドの聖域』1988年 講談社

曾野寿彦と西川孝治共著『死者の丘・涅槃の塔』は、曾野による前半「インド考古学小史」と言うべき記述がある。また、この本の後半、サンチーのスッーパに関する西川の解説は、仏教美術研究家とは異なる建築史家らしい視点でまとめられている。それでもこの本は、研究書と言うより知的読み物で、四六判と言うコンパクトさが良い本だ。サンチーに行った時、持って行けば遺跡散策のガイドに良かったかもしれない-わたしは手ぶらで行ったのだ-。左様に遺跡散策と言っても、インドの様な「バックパッカーの聖地」ですら、なかなか良いガイド・ブック-+αのアルファ的な-がない。思えばわたしは、そんなことを長年言い続けている気がする。わたしのサンチー訪問記は、マディア・プラデーシの項で簡単に触れている、合わせてご覧下さい。

話は変わるが、アフガニスタン考古学の専門家M先生の『バーミヤン アフガニスタンの仏教遺跡』(2002年 晶文社)と言う<インド数寄>からは、羨ましい本がある。バーミヤンは、かつてガンダーラと呼ばれた地で、仏像の発祥地とも言われる。となれば、インドとの関係は大ありだ。本の始め、アフガン考古学史と言うべき記述がある。1920年代、当時アフガニスタンの発掘利権を握っていたのは、大英帝国だった。そこへフランスは、30年間独占発掘権を獲得すべく(1922年獲得)、カルカッタにいたアルフレッド・フーシェは、フランス外務省からの打電を受けて、アフガニスタン政府に考古調査を働きかける。発掘を終えフーシェは、東京にその成果をもたらすことになる。その時、初代日仏会館館長だったのが、インド学者のシルヴァン・レヴィだった。そして、フーシェの後を受けアフガニスタンの考古調査を行ったジョゼフ・アッカンもまた、後に日仏会館館長として日本に発掘・研究の成果をもたらすことになる。*カルカッタ散策に関しては、拙文『カルカッタ消息』を見られたい。

それにしても、これまでパリやニューヨーク或いは東京(江戸)と言う様に、先進都市ばかり語られ、どうしてカルカッタを始め、アジアの都市が話題にならないのか訝しく思って来た。以前、E.M.フォースター『アレキサンドリア』の翻訳(中野康司訳 1988年 晶文社)が出版された。この本を切っ掛けにして、日本ではフォースターの再評価が始まり、映画の公開や代表作を含む作品集が翻訳出版されたのだった。

『アレキサンドリア』翻訳は、わたしも読んだ。翻訳版の『アレキサンドリア』では、第二部として原書にある『案内』が、フォースターが執筆した当時-1920年代-の半世紀以上前の古い観光案内と言うことで、割愛されていた。わたしはそのことが残念で、原書を持っている友人に言うと、その部分は、既にデータも古び、余り重要でないと言うもだった。しかし、わたしとしては、古代アレキサンドリアの歴史物語はそれとして、現代の旅行者が、歴史のある都市の現在を歩く部分こそ、現代の旅行者には重要な箇所ではないか、と思ったのだ。

漸く、テレビやムック類でアジア都市が特集される様になった。だからこそ、余計に中身の濃い本がないことが、残念だ。よく「都市カタログ」「都市図鑑」と言った大部の本がある。決まって、パリやロンドン、ニューヨーク、フィレンツェ、ベニスと言った欧米の諸都市-花の都-ばかりだ。もとは海外で編集・制作された本の翻訳だからしょうがない。しかし、それをそのまま読むのは、如何にも意欲がない気がして、情けない。インドを始めアジアの都市がないが、わたしとしては、残念に思っているのだ。

先生の訃報-西江雅之氏のこと-

先日、かつて一時ヒンディー語を習うのに通ったアジア・アフリカ語学院から「N先生を偲ぶ会」を報せるはがきが届いた。何とN先生は、昨年末亡くなっていたのだ。遅ればせにN先生が亡くなったことを知った。先生の年齢を考えても、随分早く亡くなった気がする。それにしても、仮に病気だったとするなら、一緒にヒンディー語を学んだ誰彼が報せてくれなかったものか、こんな時、自らの交友の狭さを思い知ることになる。

そんなことを言いたかったのでない。以前、N先生に言われたことを思い出したのだった。かつてN先生が言ったのは「今じゃ、一月インドに行って来て、本を書く人がいる。君は何ヶ月もインドにいたんだから、インドに就いて何か書いて見ないか… 」とおっしゃるのだ。

当時のわたしには、インドに関する文章だけでなく本を読むことばかりで、自ら文章を書くと言う発想はなかった。「何か書いてみたら… 」と言われても、余りに茫洋として、実感が湧いてこなかった。その時、N先生はどんな文章を想定していたのか。きちんと話を聞いておけば良かった。その時から、早いもので30年も経ってしまった。その時のことをこうして文章にしたためているのだから、妙なめぐり合わせだ。

そんなN先生との会話を思い出していると、今度は西江雅之さんが6月14日に亡くなったこと、その訃報を新聞(6月18日A新聞)で発見した。西江さんは、長くアジア・アフリカ語学院のスワヒリ語科でも教えておられ、早稲田大学教授を退職されてからは、アジア・アフリカ図書館の館長に就任され、長年語学院とは、深い関係がある方なのだ。

わたしにとって最初の出会いは、大学に入学と同時に、西江さんの文化人類学と言語学の講義を卒業まで聴講させて頂いたご縁がある。更に、卒業して数年後、わたしは社会人の身の上でアジア・アフリカ語学院のヒンディー語科に入学すると、西江さんは、学院で専門の言語学に関する講演され、またしてもお話しを聞く機会が出来たのだった。

ヒンディー語は習得は、結局仕事と両立出来ず、一年を待たず学院は退学してしまい、友人の紹介の編集・プロダクションの仕事に忙殺される生活を送った。ある日、通勤途中わたしの乗っていた車両に、西江さんが子息を伴って乗って来たことがあった。挨拶をして混み合う車内で西江さんと子息を見ていると、子息に英語で話しかけていた。如何にも西江さんらしく思った。西江さんの奥さんもまた、奄美辺の言語を研究するなど文化人類学系の研究者であることは、大学時代に聞き及んでいた。子息は後にプロ・サッカー選手として、海外のクラブでプレーする様になったことは、友人から聞いていたが、西江さん自身も何処かで書いておられた。

大学で西江さんの講義は、火曜日の午前だった。午後の授業が休講の時、学友と西江さんを囲み話を聞きながら新宿まで出ることがあった。ある時、新宿で降りると、わたし達生徒を連れて、当時建ち始めた-未だ都庁は建っていなかった-西新宿の新都心辺まで歩き、高層ビルの一階にあるカフェ・テリアに連れて行ってくれた。西江さんはそのカフェ・テリアの様子を「ハワイやアメリカの大学の食堂は、こんな感じなんです… 」と、サングリアをわたし達学生に注いでくれた。

大学の三年頃、わたしは長髪を短くした。当時70年代中盤、長髪が主流ではなかったが、若者が刈り上げた頭にするのは、運動部員くらいだった。西江さんは、短く刈ったヘア・スタイルがトレード・マークだった。わたしが髪を切ったのは、それに影響されなかったと言えば、なかったとは言えない程度だった。西江さんは、わたしの刈り上げた頭を見て「マヤコフスキーみたいですねー」と言った。西江さんがロシア・アヴァンギャルドにも造詣が深いことは、学生達にも知られていたのだ。

70年代は構造主義が注目された時代だった。フランスの文化人類学者レヴィ=ストロースが強力に推し進めていた。その構造主義のモデルが言語学だった。取り分け、ロシア出身の言語学者ロマーン・ヤーコブソンは、言語学者として最重要人物だった。ロマーン・ヤーコブソンは、ロシア革命後、モスクワ・言語学サークルで活動し、マヤコフスキー、オシップ・ブリークと共にオポヤーズを結成して、詩的言語研究を展開した。その時代の成果が『最も新しいロシアの詩-素描1』や『リアリズムについて』と言う論文だった。モスクワからチェコのプラハに移りプラーグ・言語サークルを組織し、最後はアメリカで言語学会の中心にいた。20世紀の知的エクザイルを体現する人物だ。

特に『最も新しいロシアの詩-素描1』では、マヤコフスキーとフレーブニコフの詩の分析は、詩的言語研究の出発点とされていた。革命後の一時期、言語学者と詩人、アヴァンギャルドの芸術家が手を携えて新しい手法を高らかに主張した、蜜月の時-短かった-だった。そうした革命後に現出された新しいい学問の方法を牽引したのが、当時ロシアの言語学者達だったのだ。

西江さんが詩的言語に就いて、学生に多くを語ることはなかった。それでも、学生の間では、ロシア・アヴァンギャルドに造詣が深いと言われていた。それに就いては、西江さんが早稲田大学で学んだことも大きかった。早稲田大学のロシア文学科では、マヤコフスキーを初めロシアの現代詩の研究や、後の構造主義の基礎となる詩的言語研究の再評価が行われていたからだ。その成果が1968年翻訳されたバフチーンの『ドストエフスキイ論創作方法の諸問題』(新谷敬三郎訳 冬樹社)や1971年刊行のV・シクロフスキー『散文の理論』(水野忠夫訳 せりか書房)だった。更に1979~88年にかけて8巻で翻訳刊行された、ミハイル・バフチン著作集(新時代社)は、早稲田大学露文科の出身者が中心になって行った仕事だった。

70年代半ば、当時最新の言語学は、Noam Chomskyの生成文法など、アメリカで発信された言語学だった。そうした当時のアメリカ流最新言語学は、言語の普遍性への飽くなき信仰と言ったものがあり、脳生理学を始めとした最新の科学を動員して研究を推し進めていた。西江さんの講義では、チョムスキーなどアメリカ言語学者の動静も詳しかった。それは恐らく、西江さんがアメリカ留学を経験していたことと、無関係じゃないだろう。

しかし、そうした最新の言語学も理解しながら、普段西江さんが発する言語観は「人間の発することば(言語)は、おかしなもので科学的な定義から、はみ出るものだ」と言う、実感を感じさせるものがあった。それは西江さんのアフリカ体験とフィールドワークによる思いだったのだろう。最新の言語学が表玄関なら、西江さんにはバック・ドアがあり、その裏口はナイロビなどアフリカ新興国の裏町に通じていた様だ。だから、西江さんは文化人類学・言語学者であると同時に、軽妙でwarmなエッセイを書く人でもあったことと矛盾しないのだ。

わたしの知る限り、西江さんは、人類学や言語学に関する学問的なことがらは、講義や講演で行い、文章を書くとなれば、軽妙でウォームなエッセイを専らにしていたのだ。西江さんの言語学の基には、人への好奇心-温かい眼差し-があったのだ。最初の本『花のある遠景<東アフリカにて>』(1975年 せりか書房)から西江さんの眼差しは、はっきりしていた。この本のはじめ5章は、雑誌『面白半分』に連載されたものなのだ。今は無き雑誌『面白半分』は、吉行淳之介、野坂昭如を始め個性派作家が編集に加わるなど、ユーモアや軽みを活かした知的センスある雑誌だった。そこに書かれていた文章と言うことで、西江さんの文章の持ち味、感覚は察して頂けるだろう。

遠い存在の人、親しくなくとも、この世界の何処かで生きていて欲しい人がいる。西江さんはそんな貴重な人だった。ご冥福をお祈りしたい。